TNL The News Lens 关键评论网

2024年末,未来大人物应京都市台湾事务所邀请,带着第6届未来大人物YTR椅人、御鼎兴第三代制酱人谢宜澂前往京都造访。透过他们自身倡议的议题来造访日本最具代表性的城市。是一场旅行、却也在里头挖掘了古都之所以为古都的观光迷人之处。 「京都是一个连空气都很香的都市」宜澂这样认为。拥有好的伏流水能酿出品质绝佳清酒、种出举世闻名的京野菜,「日本特有的木桶制酱油能传承百年、柚子酿造醋酱甚至是皇室御用品,甚至还有人靠自己的力量在守护京都蓝染,都是让我此次造访京都深刻不已的回忆。」 台日制酱人的惊喜碰撞 不同于台湾以黑豆酿造的台式荫油,在日本则是以黄豆与小麦、利用木桶酿造的日本酱油。此次拜访的「泽井酱油」则是一间深具代表性的酱油老厂。创业于明治12年,从1879年营业以来已经146年。 推开经典京町家木门内,一进门就可看到4-5座直达天花板的木桶陈列于此,谦虚地称自己是4.5代的店主泽井先生分享,传统古法酿造的日本酱油,需要以木桶自身的风味、加上空气与温度来进行酿造,原本最重要的木桶已经失传无人可制造。 幸运的是至今已在小豆岛上找到制酱酱人找回传统技艺,能持续生产出品质优良的木桶,这项木桶制酱油产业才能延续。 而同样都是外出工作后才返乡接家业的泽井先生与宜澂,更是在交流过往经验后更对彼此惺惺相惜,期盼能有更多交流机会。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 日本的酱油以黄豆与小麦、放入木桶内酿造。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 除了坚守自酿酱油外,泽井酱油包装上也与在地连结,例如以京都传统工艺西阵织为包装设计的产品。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 泽井先生(左)与宜澂(右)都是到外面工作后才决定返乡承接酱油家业,交流到最后两人充满惺惺相惜感。 不只是酱油产业的传承,京都的「斋造酢店」,迎接我们的是也谦称自己尚未能完全承接的第10代制酱人斋亚美小姐。自江户时期开始制造,斋造酢店已超过200年历史。悠悠200年就只贩售4样关于醋的商品。其中「花菱味柚子醋」更是许多京都、大阪的高级料亭长年以来唯一指定使用的醋酱。至今也仍然坚持着贩售的原则。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 年轻一代的制酱人在永续家业路上遇到的传承与创新问题,套用在台湾、日本中都一样,也格外彼此珍惜交流时光。 传承绝对不只是说说而已,是赌上每位制酱人接下来的人生、时间与精力,透过这些拜访与访谈交流,惺惺相惜之余、更能让走在同样道路上的人获得更心灵富足的能量再继续。 全京都最古神社有着酿造之神 拜访完京都的酿造酱油、醋酱,透过京都市观光协会的推荐,也才知道原来京都更有供奉着「酿造大神」的松尾大社。就位于西京区,松尾大社建造于701年,是全京都最古老的神社。 自室町时代以来,就是供奉着大山咋神这位酿造神灵,也因为如此,受到制酒、制酱店家的重视,全国有名的清酒酿造厂均会每年送上最自信的一款清酒桶前来供奉。 神社内更有许多象征福气与长寿的乌龟造型雕像,还有着把乌龟栖息的井水与酒混在一起,酒就永远不会坏掉的传说呢。神社内除了酿造产业会前来参拜之外,位于西京区、守护神兽为白虎的关系,境内的守护神「白虎」做成的神灵签也是人气重点。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 松尾大社是全京都最古老的神社,也是供奉酿造大神的神社。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 因为是酿造神社,每年日本知名酒厂会精选一款酒桶前来供奉,也成为了神社里最壮观的景色。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 同为酿造产业,宜澂也带了御鼎兴自家酿造的米粒酱油前来祈愿。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 松尾大社里另一处人气重点,寺院内的守护神兽「白虎」做成的御神签,也是到此必祈求的重点。 怎样的执着才能守护文化 千年古都京都的历史,自然而然地也有着深厚的文化值得守护。位于西京区的京蓝染师松崎陆,就是一位坚持用自己力量在守护「日本蓝」的人。他于2013年在纽约发现了即将失传的「日本蓝」,深感于自己的文化不能就这样消失。返回日本后立志成为推广日本蓝染中的京蓝染的艺术家。 他于自家后院开设工坊,让所有有兴趣的人都可以前来此地体验蓝染,透过先以口头解释何谓世界蓝染、日本蓝染甚至是京蓝染的介绍,让参与者都能学习蓝染文化。接续再体验蓝染手巾或是T恤的体验。真正的植物蓝染不会褪色、甚至在过往还能用以治病,松崎陆希望透过最基础的体验工坊,能传授一个人又一个人地,让京蓝染文化不会消失。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 艺术家松崎陆发现了日本蓝染的发源来自京都,自此开始用自身的研究与对外的体验,来守护与推广日本蓝染文化。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 透过亲自动手蓝染,了解天然植物染与化学染的不同,也在体验过程中学习到更多日本蓝染文化与知识。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 蓝染体验活动可以选择染布T恤或是手巾,松崎陆解释,真正的植物蓝染定色后就不会再褪色,借此也可分辨植物或者化学染。 坚守文化事业的还有「安食路地」这个设施。隐身在民宅之间的细长巷弄,重视艺术与文化的安食弘子小姐,在过去陆续将这处京町家连栋的老宅收购后整顿开放,用以让怀抱着文化、艺术梦想的年轻人,在创业初期有个便宜却安静的空间能专心制作才艺。 2004年至今,前来「驻村」的年轻人,有的是以北欧设计、将漂流木鱼骨头等材质做成饰品的作品,也有精致的京都玻璃工艺,蕾丝花材质艺术创作等…天马行空的年轻人能安心地在这里专心创作,直到能独立门户离开、品牌茁壮,这就是安食弘子小姐最期盼看到的事情。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 就像是时下流行的「孵化创生基地」一样,安食小姐提供这处老屋场域让有志青年能在此好好创作与等待发光。 Photo […]

TNL The News Lens 关键评论网

在蜿蜒高速公路转接快速道路的桃园大溪出口不远处,四处都还仿若是荒野与工厂的土地。依循着指标转入一道小径后,意外地在巷弄里出现几户怀旧红砖平房,再往内去一户有着完整三合院规格的老屋子出现,穿着干干净净白衬衫、米白裤的黄腾威在褐色门前闲适站着。 这里是「双口吕文化厨房」的米食教育基地,也是黄腾威与老婆周佩仪复兴台湾米食文化的出发点。 一粒米在欧洲带来的文化启发 米,在台湾人的生活中占据着重要地位。从春耕、夏耘、秋收、冬藏,一年四季的节奏,都与稻米的生长息息相关。然而,随着时代变迁,许多传统与习俗逐渐淡去,特别是那些曾经在家家户户中流传的米食技艺,如红龟粿、草仔粿、发粿等,都随着都市化与速食文化的兴起,渐渐被人遗忘。 故事轴要拉至2014那一年,腾威与佩仪前往欧洲自助旅行,在欧洲的日子里外国人遇见东方面孔的他们,除了问从哪里来之外,最经常被问的问题就是:「那最代表台湾的食物是什么?」 腾威说:「当时的回答一开始都是珍珠奶茶、卤肉饭、牛肉面等。但日子久了却开始真正思考这一个问题。我与佩仪出门时总想着阿嬷做的粿、米食等,那『米』不该才是真正代表台湾的食物吗?」 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 总是随节气出现在餐桌上的粿,难道不该是台湾代表的食物吗? 回台后的两人真正感受到,台湾各处种植水稻产出各种特色米、而爷奶辈的长者如同佩仪的外婆再以米制程各种餐桌上、节庆仪式上的米食制品,这么说来「米」才是真正生长于台湾、应用于台湾的「台湾味代表」不是吗? 夫妻俩回台后向家人提及想学习做粿缚粽,例假日就往阿嬷家的「灶脚」跑,阿嬷连串质疑:学这个要干嘛?一个粿才30块做这个怎么养家?为什么不去上班就好? 顶着不被理解的压力,他们着手开始规划以「把米食文化找回来」的心投入粿的世界,不断学习,也感动了阿嬷开始愿意给予指点。 2017年找到大溪区一间客家老屋,着手发扬米食文化。取自于阿嬷姓氏「吕」为名,开启了「双口吕文化厨房」。 在老得刚刚好的三合院教台湾米食 8年来,黄腾威与周佩仪透过料理课程,讲述节庆、时令典故,介绍台湾米和食材。 「三合院是我们的坚持喔,我当时骑着车在桃园绕了一圈又一圈,几乎所有的三合院都看过了,总算找到这个地方落脚。但我们一定要是三合院,因为想要让大家连空间的文化都要从怀旧影响起。」腾威这么说着。 三合院不只是建筑,更是台湾农村文化的重要象征,过去家族成员在这里共同生活、劳动、庆祝节日,如今它成为了推广米食文化的重要场所。 空间有了,那么最根本的米食文化怎么推?他们将米食推广以工作坊的方式进行,概念类似于外国流行的「Food Tour」。参与者不只是来上一堂料理教室,进入空间的第一堂课,是先谈「米」这个台湾文化之于世界文化为起点。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 先从米食、米种说起,让参与者真的听入「吃什么米」。 黄腾威谈到台湾农业时代「敬天地、祭祖先、拜鬼神」的精神,从生命礼俗、岁时节庆到寺庙祭拜,都是以「粿」为媒介,祈求生命的平安与富足。 「一款米也能炊百款粿」,台湾节庆桌上的料理几乎随着节气相关。如春节的甜粿与发粿、正月初九「天公生」做红龟粿、元宵节摇元宵,清明节的草仔粿、端午节做肉粽、中元节芋粿巧、11月菜头粿、12月冬至圆等。 其实就是随着一年四季的时岁轮转过一轮,也就能明白台湾各种米食的样貌。 「我们会让参与者明白这些道理、分辨懂台湾稻米与世界米种的区隔后,这才开始进入厨房做粿。」 佩仪在前头解释完米食的所有一切知识与文化后,带领着参与者进入厨房时,腾威则已经早就将每位参与者的备料、厨具等准备完善。老屋厨房最深处的一口灶上,四方的蒸笼逐渐升温。 参与者接续就能循着佩仪一个一个步骤的解说,开始做粿。佩仪说:「我们不定期开课,通通都是依照节庆时令搭配的粿制品课程。有时也会有企业直接包场,就指定要做最对时的粿。」 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 一步骤一步骤看似流畅进行,都是两人经过精密计算后的默契节奏。也让参与者的米食体感更完整。 当学员一份又一份芋粿巧完成,后方的四方蒸笼也准备完毕,佩仪与腾威看似轻巧却又精准、配合得完美的步骤,让这段「Food Tour」来到最高潮部分。烟炊袅袅蒸气四散,蒸笼炊粿出炉那瞬间,白蒸汽漫布于老屋空间,后方的红砖、火灶与老扇门,真的能让人明白这时间与空间,都真正在说着台湾老故事。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 取自阿嬷家中的四方蒸笼一打开时,香气与蒸气四溢,让大家眼睛都亮了。 让米食成为日常,而非过去式 除了课程与体验活动,双口吕文化厨房也致力于让传统米食重新回到现代人的生活之中。他们不只是复刻传统,而是透过创新,让米食变得更贴近现代人的饮食习惯。 例如,他们尝试将草仔粿的内馅改为异国风味,或是设计出适合当代人食用的米点心,让年轻人也能够接受这些传统味道。 此外,他们积极参与各类市集与文化活动,推广米食的多样性,甚至与不同的品牌合作,开发符合当代需求的米制食品。这种努力,让台湾米食不只是停留在长辈的记忆里,而是成为可被世代共享的日常饮食。 要让米食文化延续下去,并非易事。现代社会的快节奏生活,使得手工制作的米食逐渐被大量生产的食品取代。此外,许多年轻人对于这些传统食品的认识有限,甚至认为这些食物「老气」、「过时」。 面对这样的挑战,双口吕文化厨房并不觉得会没机会,反而更专精地推广与传递。 「一堂课贩售2-3000元并不便宜,但我们知道我们不只是一堂料理教室,而肩负着文化传承与推广的使命。」腾威说着。 振兴米文化的课程逐渐开枝散叶口耳相传,不但许多年轻的饮食工作者、快将自己手艺遗忘的妈妈们都来上课,连宏碁集团创办人施振荣也带着一家人来体验文化。 初次来体验米食课成的第6届未来大人物御鼎兴第三代制酱人谢宜澂分享:「顺畅的烹饪流程,爆香香气的传递,当然还有自己亲手下厨的这件事,让体验完整还可传承到更多年轻世代。更重要的是,煎香芋粿巧沾上些许米粒酱油,不同的米之间的香甜融合,是很棒的米食体验。」 来自台北的林小姐也分享:「这是第二次参加双口吕的课程,上次体感非常好,在三合院里真的能静下心来好好听完米种的区隔与制粿的差异。我会很想回去做给家人吃。」 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 虽然彼此合作许久,但宜澂(右)也是初次体验双口吕文化厨房过程。 「每一碗米饭,都是土地与人的对话。」黄腾威与佩仪这样坚信着。藉由数年课程、活动与计画的累积,他们得以触及各永续领域:「文化永续」、「土地与环境永续」、「消除不平等」与「米食文化国际化」,更期盼透过品牌累积的文化影响力,将「做粿」成为台湾的无形文化资产。 别再当「吃米不知米价」的人,他们在这间小小三合院内的厨房为起点,唤起更多人对台湾米食文化的热爱,让这片土地的美好滋味,代代相传。 Photo Credit:关键评论网/陈淑玲摄 以老三合院为出发点,双口吕推动着想让米食文化,成为下一个台湾无形文化资产。 加入未来大人物的倡议活动,持续关注更多热血青年的故事!*订阅未来大人物电子报,让他们的勇敢故事陪你前行*帮未来大人物Facebook按个赞*加入我们的Instagram […]

TNL The News Lens 关键评论网

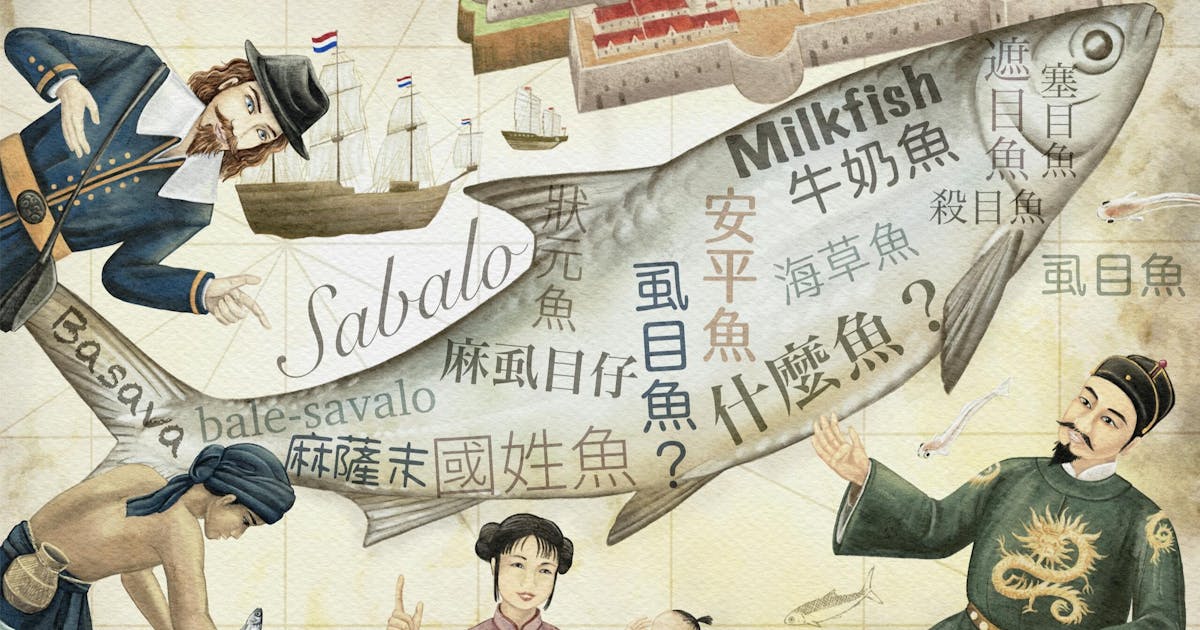

文:曹铭宗、卢靖颖 全球最早养殖虱目鱼的纪录在印尼 在印尼,虱目鱼称之Bandeng,目前印尼拥有全世界最早养殖虱目鱼的纪录。 根据联合国粮农组织(UNFAO)有关虱目鱼养殖的资料,以「半咸水鱼池」(印尼文Tambak)养殖虱目鱼,最早在十五世纪之前印尼爪哇岛的东部,以及爪哇岛东北方的岛屿马都拉(Madura)。此一资料是根据荷兰文献的记载:在一四○○年爪哇人的法律中,从Tambak偷鱼的人会被处罚。 上述的荷兰文献,出自荷兰人舒斯特(Schuster, WH)的荷兰语著作,一九五二年在印尼出版英语译本:Fish-Culture in Brackish-Water Ponds of Java,中文直译:「爪哇半咸水池的鱼类养殖」。 Tambak在印尼文、马来文指鱼池(英文fishpond),也有堤岸(英文embankment)、土堆的意思。菲律宾文也有Tambak,指的也是堤岸、土堆。 印尼至今盛行养殖虱目鱼,所以有人认为,虱目鱼养殖可能从印尼传到菲律宾,再传到台湾。 台南的文人医师吴新荣(一九○七~一九七六)在《南台湾采风录》书中说,十七世纪荷兰人殖民台湾期间,从东南亚的殖民地印尼找了当地的华人来台湾养殖虱目鱼。 但中研院台史所兼任研究员翁佳音认为,荷兰人从印尼找华人来台湾养殖虱目鱼的说法,应该出于推测,因为荷兰文献中并没有纪录,而荷兰文献有记载从闽粤招师傅来台湾种植甘蔗、蚕叶(桑叶)等。 翁佳音说,根据台湾日治时期日本学者的调查研究,印尼、菲律宾、台湾都有养殖虱目鱼,养殖方法也很相像,但看不出有互相学习的迹象,并提及十七世纪印尼人会把养殖的虱目鱼卖给当地的华人,显示华人也喜欢吃虱目鱼。 虱目鱼堪称菲律宾的国鱼 根据菲律宾人的说法,菲律宾在十三世纪就有虱目鱼养殖,再散播到印尼、台湾及太平洋岛屿。 在菲律宾,虱目鱼一般称之Bangus或Bangos。 Bangus是他加禄语(Tagalog),Bangos被认为来自菲律宾中部维萨亚斯(Visayas)地区的语言。 另外,菲律宾有人称虱目鱼的幼鱼为Bangus、成鱼为Sabalo,或称养殖的虱目鱼为Bangus、野生的大虱目鱼为Sabalo。 Sabalo是西班牙语,西班牙欧洲本土没有虱目鱼,Sabalo本指鲱科鱼类(英语Shad),但也用来泛称其殖民地中南美洲、东南亚海域的虱目鱼。美洲的西班牙语则称虱目鱼为Sabalote。 菲律宾的虱目鱼养殖非常兴盛,虱目鱼也是该国的重要海产,因食用人口众多,故被称为「国鱼」(National fish)。不过,菲律宾政府国家文化艺术委员会(National Commission for Culture and the Arts)已经声明,虱目鱼是菲律宾国鱼之说,并没有法律依据。 在吕宋岛北部邦阿西楠省(Pangasinan)的达古潘市(Dagupan,当地福建话称之「拉牛坂」),以养殖虱目鱼著称,不但产量最多,鱼肉也最多汁好吃,每年举行虱目鱼节,号称「世界虱目鱼首都」(World’s Bangus Capital)。 Photo Credit: 猫头鹰出版 世界各地的虱目鱼 印尼、菲律宾、台湾都有悠久的虱目鱼养殖史,目前也是世界三大虱目鱼养殖国,其他还有小规模养殖虱目鱼的国家。 在岛屿东南亚,马来西亚、新加坡也有小规模养殖虱目鱼,新加坡主要在南部海域及柔佛海峡(Johor Strait)。 马来语、印尼语都称之Bandeng,新马的华人社会或跟着台湾叫「虱目鱼」,或直译英文Milkfish称之「牛奶鱼」。 马来西亚华人有一种说法:此鱼因营养价值等于牛奶,在鱼苗时期食用奶粉,故得名「牛奶鱼」。 在印度, 虱目鱼的官方印度文音译英文Milkfish为罗马拼音Milkaphish,民间则俗称Paal Kendai、Poo Meen。 印度也发展虱目鱼养殖, 主要在印度最南方的坦米尔那都(Tamil Nadu),南临印度洋,以及西南方的喀拉拉(Kerala),临近阿拉伯海。 在越南,虱目鱼称之Cá măng sữa,越南文cá是鱼,sữa是牛奶,其命名来自英文的牛奶鱼。 越南地方上俗称虱目鱼为尖嘴鲈鱼(Cáchẽm),也有称之酸鱼(Cá chua)。越南的虱目鱼以酸为名,推测因虱目鱼富含脂肪酸、胺基酸而鱼肉较酸,但也有说是比喻养殖虱目鱼的辛苦和焦虑。 台湾的越南配偶则有称虱目鱼为「符吉酸鱼」(Cá […]