选举在海外举行,但对于“让美国再次伟大”运动的成员来说,欧洲议会向右倾斜仍然是一个宣布胜利的机会。

曾领导前总统特朗普 2016 年竞选活动并担任白宫首席顾问的史蒂芬·班农 (Steven K. Bannon) 将本周的选举结果与 2016 年 6 月英国选民决定脱离欧盟进行了比较——这一历史性举措比特朗普的意外胜利早了五个月。

班农周一在播客中宣称:“绝对是板块移动。”

欧盟和美国的政治制度和做法有很大不同,其中包括欧洲正在进行的多党联盟建设。

但对美国来说也有一些重要的教训。

谁赢得了 欧洲议会 选举?

中间派在 27 个欧盟成员国中赢得了明显的全面胜利。初步结果显示,由欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩领导的中右翼欧洲人民党在 720 个议会席位中赢得了最多席位。

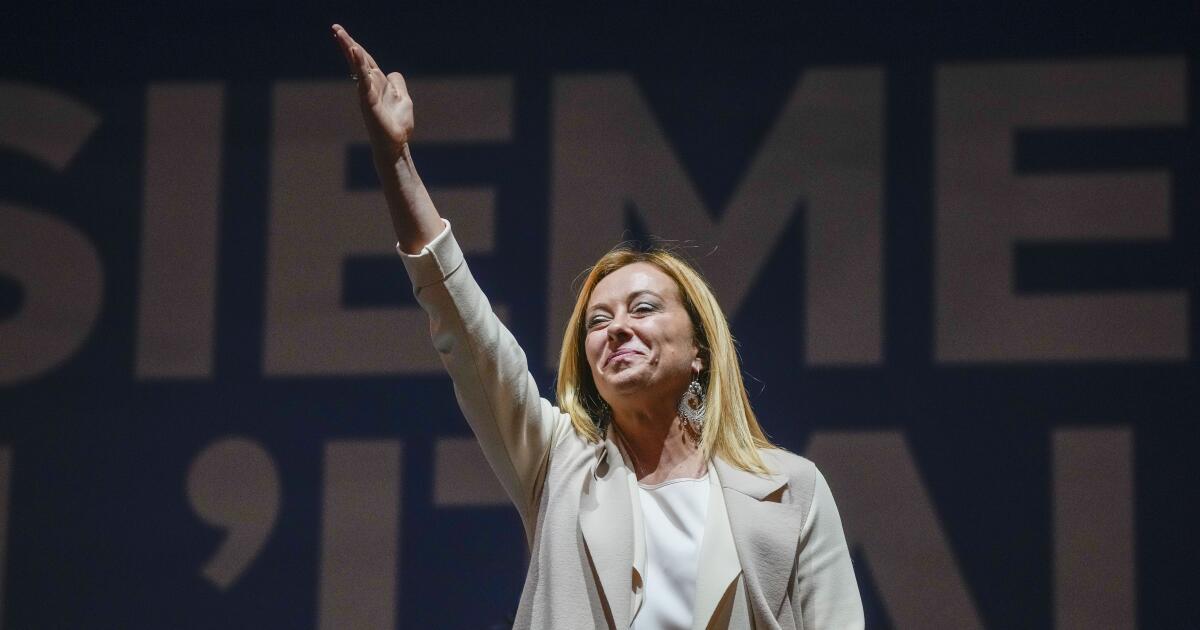

但极右翼取得了显著进展,占据了约 20% 的议会席位。为了确保连任,冯德莱恩暗示她可能会寻求与意大利兄弟会结成联盟,意大利兄弟会是意大利总理乔治亚·梅洛尼领导的具有新法西斯主义根源的政党。

极端民族主义的德国选择党成为该国第二大政党,超过了德国总理奥拉夫·朔尔茨的政党。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙宣布提前举行选举,因为极右翼国民联盟赢得的席位是其所在政党的两倍。比利时首相亚历山大·德克罗在其政党同样惨败后辞职。

但并非所有欧盟27国都取得了如此显著的成果。

乔治华盛顿大学政治学和国际事务教授迈克尔·米勒说:“我不认为欧洲完全改变了自己的性格。这本质上是一次连任,是对中右翼的重新肯定”,并且“向极右翼倾斜,但并不是极右翼赢得了一切。”

特朗普的支持者为何如此兴奋?

移民、通货膨胀和对主流的拒绝——特朗普最喜欢的主题——都在欧洲极右翼势力的崛起中发挥了作用。

“你无法否认,美国和欧洲正在发生一些事情,”保守党政治行动会议负责人马特·施拉普 (Matt Schlapp) 谈到美国、匈牙利和其他地方推动右翼民粹主义的活动时说道。“主题 80% 相同。”

但研究美国政治的荷兰莱顿大学讲师安德鲁·高索普 (Andrew Gawthorpe) 表示,极右翼仅赢得了议会约 20% 的席位,而不是多数席位,因此很难将特朗普的胜利与需要选举人团多数票的美国两党制进行比较。

拜登总统应该担心吗?

这取决于你问谁。除了右翼势力的崛起,此次选举还显示出对现任政府的不满,这种情绪在其他国家也曾出现过,包括印度。印度总理纳伦德拉·莫迪在最近的议会选举中以惊人的微弱优势赢得了第三个任期。

前奥巴马政府官员、战略与国际研究中心欧洲、俄罗斯和欧亚项目主任马克斯·伯格曼表示,“疲劳因素”在马克龙自 2017 年以来一直担任法国总统的法国尤为明显。他将德国极右翼的成功与美国中期选举进行了比较,在中期选举中,选民向高层领导人发出信息,但不一定将他们赶下台。例如,奥巴马总统在 2010 年的国会选举中,他的政党惨败,但两年后仍然赢得了连任。

欧盟选举显示了移民问题作为一个分裂议题的力量,并强调了美国民主党人关注厨房经济和堕胎问题的“绝对必要性”——后者是欧洲政党所没有的问题,领导拜登总统 2020 年民意调查的塞琳达·莱克在一封电子邮件中表示。

“右边显示出能量,”她补充道。“这些都是我们看到的东西,但 1718207172 肯定”。

尽管奥巴马在 2012 年反弹,但拜登的未来仍不明朗,欧盟选举表明大西洋两岸的一些选民也有类似的抱怨。“这肯定令人担忧,”莱克说。

欧洲仍保持中枢,但为何会减弱?

格沃索普认为,欧洲的中间派势力衰弱的原因与美国相同:工人阶级选民对社会、种族和文化变革感到沮丧。

这些选民——他把他们比作美国中西部的民主党人——传统上在经济问题上与左翼政党结盟,但在欧洲,他们正在转向极右翼政党,超越在移民和文化战争问题上持温和立场的中右翼政党。这些运动吸引了两大洲农村选民。

“孤立主义和仇外主义信息确实有效——它们以一种选民认为令人信服的方式表达了人们的恐惧和担忧,”左翼智库美国进步中心国家安全和国际政策总经理艾莉森·麦克马纳斯说。“我们认为欧洲极右翼的崛起与美国极右翼的崛起并无二致,”她补充道。“大西洋彼岸的这些政党正在学习这一点。”

两党制有什么不同?

这次选举意义重大,因为许多欧洲国家的选民可以在政治光谱各异的众多政党之间进行选择。这使得极左和极右政党更容易赢得权力,但更难获得多数席位。

在美国,特朗普基本上接管了共和党并对其进行了重塑,这与更习惯于建立联盟的欧洲政党走上了不同的道路。

不过,欧洲的一些极右翼政党似乎倾向于与其他政党接触。两年前赢得大选的意大利极右翼总理梅洛尼就是这种情况。

在法国,玛丽娜·勒庞也试图实现同样的壮举。勒庞的民族主义、反移民、民粹主义的国民联盟党几十年来一直在挑战当权派。鉴于法国的影响力和与美国的密切关系,勒庞的政党在即将到来的法国大选中获胜显然会发出更强烈的信号

《纽约时报》驻柏林特约撰稿人劳拉·金 (Laura King) 对本报道亦有贡献。