中研院台湾史研究所林玉茹研究员,以4 名台湾仕绅为本,从他们的日记一起来回顾,过去的台湾人都过哪个年?又是怎么过年?

「新年」是一整年最重要的节庆。从清末至今,台湾历经不同政权,从一个年演变成两个新年,新旧文化交错嫁接地存在。在日治政权压力下,选择迎新历年或旧历年,也成为当时台湾人的难题与文化抵抗策略。研之有物专访中研院台湾史研究所林玉茹研究员,以4 名台湾仕绅为本,从他们的日记一起来回顾,过去的台湾人都过哪个年?又是怎么过年?

清末到日治,一个年变两个年

「5、4、3、2、1,新年快乐!」跨年倒数,陪伴许多人迎接新的一年;紧接着,充满「年味」的围炉、压岁钱在农历新年登场──现在的我们已经很习惯过上「两个年」。但一百年前的台湾也是这样吗?台湾人何时开始过起现代新年呢?

「日治时期」是转变的关键。清末到日治时期,台湾人从传统旧历年,逐渐转变为两度迎年。林玉茹大致分成四个阶段:旧历元旦的延续与变容(1890-1918)、新历元旦的引入与竞争(1896-1918)、两度迎年:规训与不完全同化(1919-1936)、皇民化的抑制:旧历新年的抵抗和隐形(1937-1945)。

过去的台湾人如何过新年?先让我们看看以下场景:

1911 年,住在台中丰原的张丽俊,除夕夜凌晨三点起床,点烛焚香、恭神敬祖,此时的街头「爆竹一声除旧岁,桃符万户更新年」。九点他带孩子烧纸钱,午后往慈济宫、广和宫进香,玩梨园,傍晚赴晚宴。

从张丽俊的日记可以看到,家户热热闹闹欢庆传统新年,以各种传统仪式迎年,这也是清末以来多数台湾人的新年生活。

日治时代,新历年首度进入台湾

时间回到1895 年,日本统治台湾后,象征现代化的西历被引入。 1909 年,日本政府正式废除太阴历;但为了怀柔治台,仍允许台湾人过旧历年,从学校及政府机关渐进推动新历年。

居住在新竹的黄旺成,先后担任公学校老师、西席教师(家庭教师)。从他的日记《黄旺成先生日记》,虽然他仍过旧历年,但学校作为废旧历的重点场域,多少影响了这些学童家庭。例如,1912 年除夕,由于废旧历,黄旺成必须到公学校上课,结果学生人数过少而停课。隔年初一到初三,学校规定上半天课,来的学生还是不多。一直到1916 年,除夕当天包含校长演讲、训话共上了3 小时,显示学校循序渐进地打压旧历年。

然而,常民文化并不容易被撼动。担任安政(类似今日的村里长)的张丽俊,接受的是传统汉学教育。因为保正身分,张丽俊在1907 年时曾参加官方新年活动,他描述现场觥筹交错、杯盘狼藉,因为日人习惯在春酒宴喝得烂醉。当时,仅少数与官方相关的台湾人会参加新年贺庆,返家后也不过节。

然而,常民文化并不容易被撼动。担任安政(类似今日的村里长)的张丽俊,接受的是传统汉学教育。因为保正身分,张丽俊在1907 年时曾参加官方新年活动,他描述现场觥筹交错、杯盘狼藉,因为日人习惯在春酒宴喝得烂醉。当时,仅少数与官方相关的台湾人会参加新年贺庆,返家后也不过节。

从他的日记《水竹居主人日记》,他始终使用农历为主,也一直维持过旧历年。这也是1918 年以前台湾人的节庆习惯,多数人一如往常过着旧历元旦,日本引入的新历年并未普及。

日治时期台人过新历年:春酒、出游、名片交换会

改历虽然被视为同化的第一步,但前期成效只让部分台湾人在元旦时挂上门松、国旗和稻草绳,「配合过新年」。实际上,多数人还是遵循旧历传统。张丽俊在1916 年时首度在新历年张贴春联,日记中却诚实写道:「只是聊应故事而已。」

直到1910 年代末期,气氛开始有了改变。 1919 年,台湾总督田健治郎上任,改采内地延长主义、推行同化措施。城市里的商家在元旦歇业,中上阶级、知识分子逐渐过起新历年,参与日本带入的新年活动,夹杂新旧元素的新历年开始盛行于大城市。

直到1910 年代末期,气氛开始有了改变。 1919 年,台湾总督田健治郎上任,改采内地延长主义、推行同化措施。城市里的商家在元旦歇业,中上阶级、知识分子逐渐过起新历年,参与日本带入的新年活动,夹杂新旧元素的新历年开始盛行于大城市。

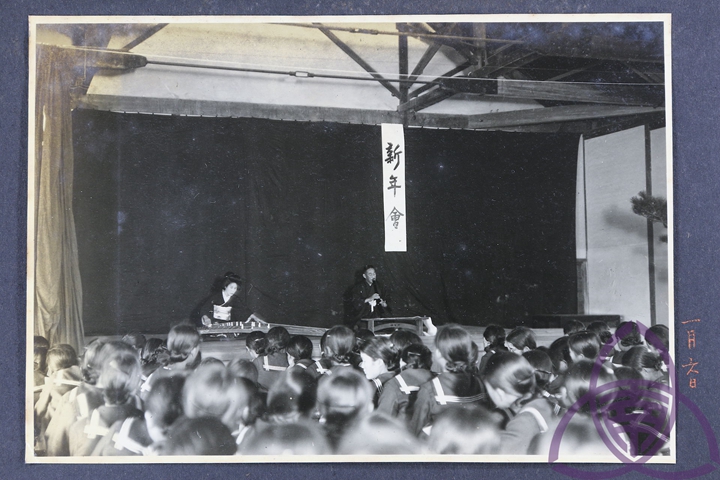

例如,张丽俊、黄旺成频繁参加台湾人举办的春酒。 1930 年时,就连台湾民族运动领袖林献堂,也经常出席类似尾牙的「忘年会」活动。其中,「名片交换会」规模不断扩大,从几百人变成千余人。后来还有许多妇女团体加入,甚至出现了女性名片交换会,显示职业妇女已然成形,女性的地位及意识渐渐抬头,就连新年活动也打破性别藩篱。

新年出游,也在这个时期开始蔚为流行。

林献堂的日记便反映了上层阶级的节庆生活,显示他如何从过一个年到两个年。作为全台知名人物、传统大家族、抗日份子,《灌园先生日记》林献堂家中到1929 年才庆贺新历年,子女会向父母行元旦祝贺礼,参与公学校的祝贺式。然而,拜祖先、围炉等传统祭仪依旧在旧历年进行,显示他的心中仍以旧历为重。

1920 年代以后,大城市里中上阶层的台湾人,普遍过起「两度迎年」的生活。

贴春联、春酒、围炉、烧香拜佛等传统习俗,也同时混用在农历年与新历年。林玉茹认为,如果没有后续战争,妥协式的「两个新年」模式,也许会一直持续下去。

勤劳报国周,严禁旧历年!

1937 年,中日战争爆发,随着战情规模扩大,局势有了变化。新任总督小林矶造以皇民化为治台方针,要将台湾人改造成「真正的日本人」。其中之一就是「废旧正」,严格禁止过旧历年,更在旧历新年实施「勤劳报国周」,要求劳工继续上班。

但在高压恫吓下,旧历年仍未消失。过年时的肉猪需求一向特别高,1938 年报载彰化市宰杀了450 头猪,虽比前一年减少,仍远高于平日的50 头,市民其实依旧偷偷地过年。基隆市街上虽不见娱乐活动,但私下赌博情况盛行。就连台北街头也涌现打扮时髦的男女,电影院人潮满座。

旧历年禁令非但无效,反而招来知识份子的抵抗。留日归国的医师吴新荣,在日记中写下:「在乡下生活的人岂能够轻易地忘却数千年来的习惯吗?」,他甚至批评殖民政府:「打破迷信、革新政策,本来一直是我们所赞成、主张的,但是我们对于这段期间所采行的强制手段和愚民政策无法认同。」

在警察与保甲严密监控下,废旧正还是达到了一定效果。日治末期,部分的城市青年逐渐只过新历年,不过旧历年了,而且一定得要参拜神社、去游乐园才像过新年,爆竹及春联也在农历年间消声匿迹。然而,许多台湾人自有隐形、地下化的对策。例如,吴新荣到友人家参加「旧历年末的小宴」,「在三楼的小阁楼,节制地过了两三小时」。林献堂一家直到日本战败,都还是在旧历除夕「如例」围炉祭祖,过着隐形年。

上有政策下有对策,尤其是农村,虽因战时配给制度不得不过新历年,底层台湾人依旧以旧历年为主,只是将仪式隐形化。这也是为何战争一结束,百姓立刻欢天喜地过起旧历新年,新历年反而无人问津。

城市接受新历年,农村坚守农历年

日治时代,台湾人的节庆生活从一个年转变成两个年,新旧年在政权影响下竞争更趋白热化。旧历年从未完全消失,但新历年接受度则有地区、城乡、阶级、行业别的落差。

北部强调仪式的「内地化」,参拜神社、吃年糕、和日人一样喝屠苏酒团拜;南部则将旧历年风俗嫁接到新历,像是规定寺庙鸣钟击鼓,以让市民参拜。

北部城市里的商家随新历年休业,中上阶层、日本会社员工、教职员以及有学童的家庭,最早接受新历新年的生活作息。但乡村却是另一番风景,吴新荣写道,1935 年的台南佳里,「在这草地过这正月,全然不出气分……休正的人大概是官吏、职员而已」。

升旗典礼、摸彩、岁末出清,都来自日本新年

在日本统治以前,台湾已有部分相似的新春习俗,例如贺正(在红纸写上名字)、走春、春酒。随着日本引入新历年,又带来了新的过年仪式,包含了神社岁时祭、岁末出清、摸彩。有些我们至今仍很眼熟,比如岁末出清、摸彩活动依然是百货商家年末主打,元旦升旗典礼、挂国旗也从日治时期保留至今。

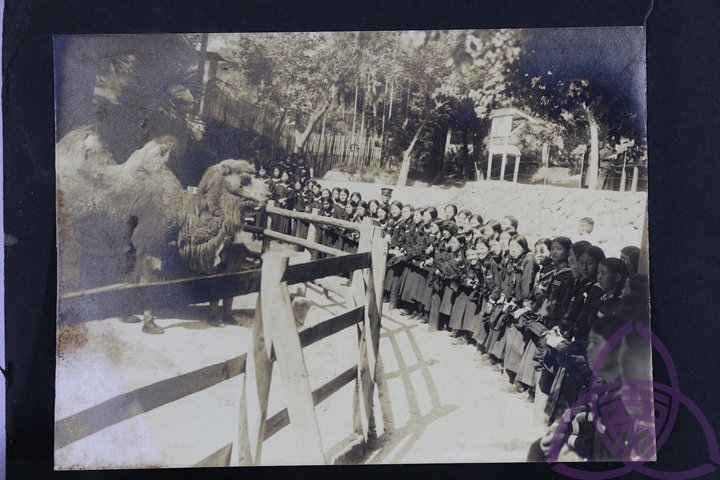

其中,对民间最深远的影响为何?林玉茹认为是出游的习惯。当时因学校放假,父母会带孩子到公园、游乐园、动物园;各种同乡会、妇女会、同学会也趁着假期聚会。这个风气流传活跃至今,新年全家旅游、出国依然风行。

相较之下,立门松、挂草绳在台湾已不见踪影。林玉茹将消失的仪式解读为「不具有普遍意义与价值」,她说:「农村吃饱都有问题,哪里来的门松、年糕?不符合生活需求的仪式自然会消失。」

同样的例子也出现在清朝,当时台湾人会在除夕夜杀黑鸭祭神,剪纸虎涂上鸭血、猪血或生肉后烧掉,但晚清时期便不见记载。林玉茹认为,在没有政策禁止的状况下消失,代表与人们的生活习惯脱节。

「旧历年为什么可以保存?因为过个好年、家族团聚、祭祖等仪式意涵太重要了。『过好年』是为了让明年过得更好。」

天然抗日分子:农村只过「咱的年」

[1945年日本战败后,台湾人很快重新过起旧历年,原因为何?林玉茹分析,一方面是战后中华民国政府强调「去日本化」,另外,强推的新历年文化也并未真正走入人民心中。

知识份子原本倾向支持更改新历,认为这是现代化的展现,可是日本采用高压政策,反而让不少人有意识地抵抗。但林玉茹意外发现,真正抵抗日本的中坚份子在「农村」!由于农、渔村按太阴历进行农耕、捕鱼,经济也难有余裕配合新历年仪式,这些底层庶民没有强烈的抗日意识,但秉持「照旧过日子」的态度,反而彰显出常民的文化固着性。

农民称呼旧历年为「咱的年」,新历年是「日本人的年」。

潜意识中强烈区隔不同。林玉茹直呼:「他们才是真正的抗日英雄!政府奈何不了。」至于商人阶级虽较有资本,但传统结帐日在年底,一时难以更改,因此商家也多习惯过旧历年。

百年后的今日,在全球化影响与商业活动的推波助澜,两度迎年已成为当代我们习以为常的节庆生活。尽管年轻世代热衷跨年活动,普遍过起两个新年,但林玉茹认为,具有内在意涵价值的旧历年,不会轻易消失。

- 本文授权转载自研之有物

加入T客邦Facebook粉丝团

1707507260

#旧历年vs #新历年日治台湾人用过年来抗日

2024-02-09 09:00:00